Munitionsfabrik Ofenerdiek

Stadtteilgründung mal anders

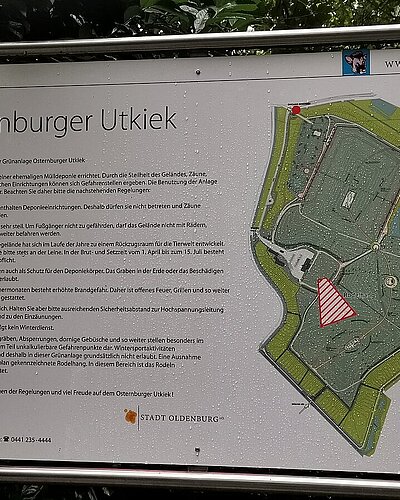

Krieg bringt immer Zerstörung mit sich. In Bezug auf den Ersten Weltkrieg gibt es noch heute ganze Landstriche in Frankreich, die von Menschen nicht betreten werden dürfen. Aber manchmal wächst als Folge auch etwas Neues, das mit Leben gefüllt ist. In Oldenburg ist die Geschichte des Stadtteils Ofenerdiek eng mit dem Ersten Weltkrieg verbunden, auch wenn man die wenigen bis heute vorhandenen Spuren kennen und zu deuten wissen muss.

Im 18. Jahrhundert befanden sich in Ofenerdiek (wobei "Diek" im Niederdeutschen "Deich" bedeutet) die Fischteiche der Oldenburger Grafen. Nachdem diese Teiche im 19. Jahrhundert trockengelegt wurden, begann langsam eine Besiedlung der sehr moorigen Gegend. Größere Siedlungen blieben allerdings aus und wären eventuell erst viel später entstanden, wenn man sich nicht entschlossen hätte dort das „Königliche Artilleriedepot“ zu errichten.

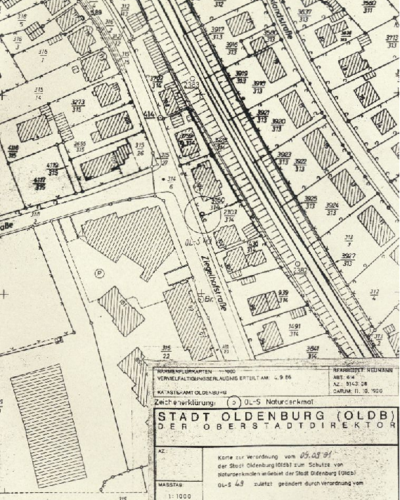

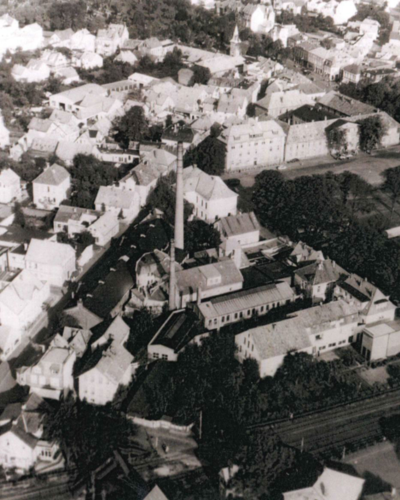

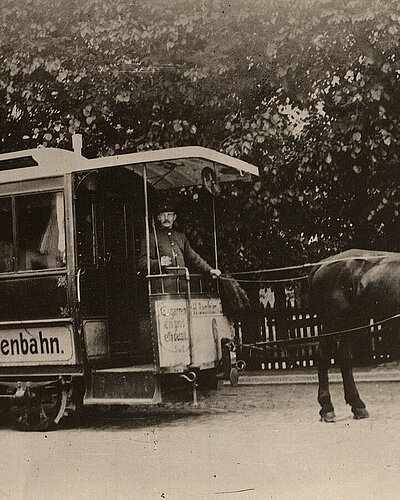

Die kaum vorhandene Besiedlung war für den Bau einer Munitionsfabrik von Vorteil. Genauso die bereits vorhandene Bahnlinie von Oldenburg nach Wilhelmshaven, die sowohl für die Anlieferung von Rohstoffen als auch für den späteren Abtransport der Munition von Nöten war. Dementsprechend war das ganze Gelände von drei daran anschließenden Gleissträngen mit zahlreichen kurzen Abzweigungen überzogen. Anlass für die ganze Unternehmung war der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 und der große an Munition durch den langwierigen Stellungskrieg. Am Ende bebaute man 1915/1916 eine Fläche von 79,3 Hektar mit diversen Gebäuden und Schuppen. Dazu kam die Einrichtung eines Bahnsteiges beim Bahnwärterhäuschen Nr. V., welches den täglich anreisenden Arbeitern und Arbeiterinnen zur Ankunft diente.

Durch den Mangel an männlichen Arbeitskräften, denn viele Männer waren 1917, als die Produktion in Ofenerdiek richtig anlief, bereits zum Kriegsdienst eingezogen, war ein großer Teil der gut 1300 Beschäftigten Frauen. Den Arbeitsweg legten sie zumeist aus Eversten, Osternburg und Ohmstede zurück. Man arbeitete gut neun Stunden in einem System aus zwei Schichten. Zudem gab es einen Sicherheitsdienst, der sich aus älteren Männern zusammensetzte, die zum sogenannten „Vaterländischen Hilfsdienst“ abseits der Fronten verpflichtete waren.

Die Arbeit war wegen des steten Verdienstes nicht unbeliebt, aber auch nicht ungefährlich. Am 2. August 1917 kam es beispielsweise im Schuppen 19 zu einer Explosion, bei der sechs Arbeiterinnen ums Leben kamen. Auch von den acht Verletzten verstarb später noch eine Frau.

Genauso schnell wie die Weltgeschichte für Arbeit gesorgt hatte, nahm sie diese aber auch wieder. Am 9. November 1918 wurden die Arbeiterinnen mit dem Hinweis auf das Kriegsende nach Hause geschickt. Allerdings war der Zug, mit dem sie angereist waren, bereits wieder abgefahren und so mussten sie bis nach Osternburg zurück laufen. Im Januar des folgenden Jahres gab es in Eversten einen Abschiedsball, mit theatraler Aufführung, um das Ende auch auf sozialer Ebene zu besiegeln. Im Zuge der Demobilisierung begann man sehr rasch mit dem Rückbau des Arsenals. Nicht alles wurde abgerissen, einige der Munitionslagerschuppen wurden stattdessen zu Wohnhäusern umgebaut.

Allerdings war das Gelände, dass man von verschiedenen Landwirten angemietet hatte, nur schwer wieder zum Zweck der landwirtschaftlichen Nutzung frei zu räumen. Da nach dem Krieg ein großer Mangel an Wohnraum bestand wurde Ofenerdiek zu einem Projekt der 1918 gegründeten Kriegerheimstättenbaugesellschaft. Man baute hier Häuser, die den Bewohner:innen genug Land für die Eigenversorgung bereit stellten. Geplant waren 500 Häuser, bis zum Einsetzen der Inflation und der damit vorhandenen Verteuerung von Baumaterial stellte man gut 170 Wohneinheiten fertig. Der Besiedlung schloss sich die Gründung diverser Vereine an, wie einem Obst- und Gartenbauverein, einem Turnverein und einem Gesangsverein, die das gesellschaftliche Miteinander der neuen Nachbar:innen prägte. Die Siedlung wurde immer mehr zu einem Stadtteil, 1924 auch in die Stadt Oldenburg eingemeindet, der alle nötigen Einrichtungen zum Leben hatte.

Text: Sebastian Tillenburg