Geschichte der Krankenversorgung in Oldenburg, Teil 1

Hals- und Beinbruch?

„Möchten doch alle Kranken, die hineinkommen, wieder gesundwerden [sic] !“

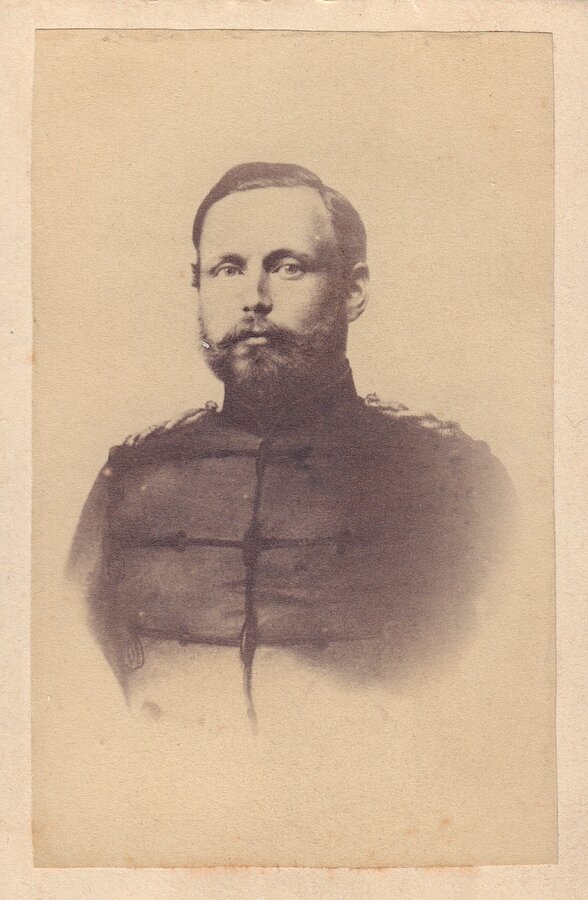

Mit diesen Worten besiegelte der junge Erbgroßherzog Nikolaus Friedrich Peter 1838 die feierliche Grundsteinlegung für das neue „Allgemeine Krankenhaus für Zivil- und Militairpersonen“, dem Peter Friedrich Ludwigs-Hospital. Tatsächlich war es das neue und nicht das erste Krankenhaus Oldenburgs, denn die Geschichte der Krankenversorgung in dafür vorgesehenen Räumlichkeiten begann lange vor der Errichtung des Hospitals an der Peterstraße 3.

Seit dem Mittelalter wurden Arme und Kranke, die nicht von Angehörigen versorgt werden konnten, in Einrichtungen gebracht, die hauptsächlich an Klöster angegliedert waren. Oldenburg bildete da offenbar eine Ausnahme, denn ein solches Hospital konnte für diese Zeit nicht nachgewiesen werden. Hier gab es seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sogenannte „Gasthäuser“, in denen neben Reisenden auch kranke Menschen aufgenommen wurden. Eines davon befand sich am Ende der Gaststraße, wodurch diese ihren Namen erhielt. Es stand dort bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts in einer Reihe mit weiteren ärmlichen Unterkünften.

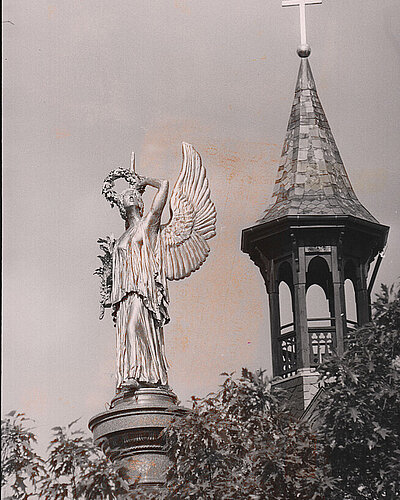

Ein weiteres Gast- bzw. Armenhaus war am Rande der Stadt für einige Zeit im „Heiliggeist-Haus“ untergebracht. Heute gehört der einst daran angrenzende Lappan-Turm zu den ältesten Gebäuden Oldenburgs und zu ihren Wahrzeichen. Außerhalb der Stadt in der Nähe der Gertrudenkapelle wurde außerdem für an Lepra Erkrankte („Aussätzige“) ein gesondertes „Siechenhaus“ erbaut. Nach dem Rückgang dieser ansteckenden Krankheit ab der Mitte des 16. Jahrhunderts zog das Armenhaus aus dem „Heiliggeist-Haus“ dort ein und blieb bis in die Dänenzeit.

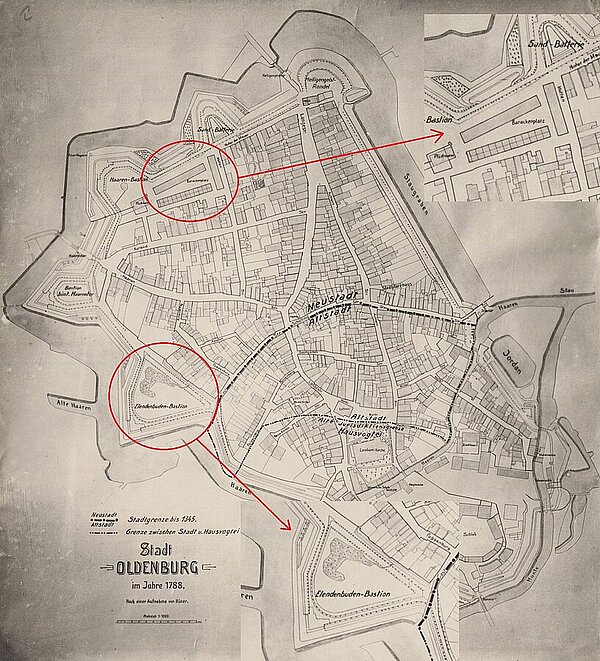

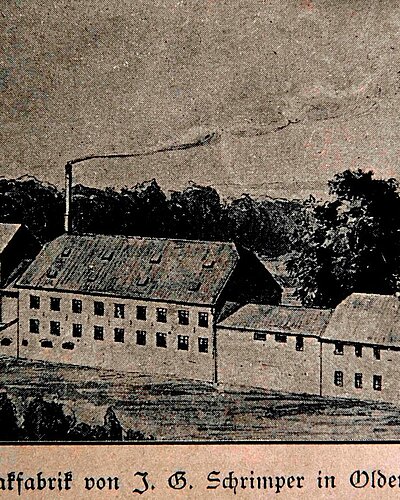

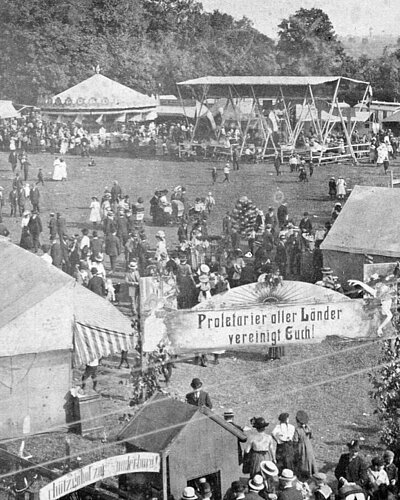

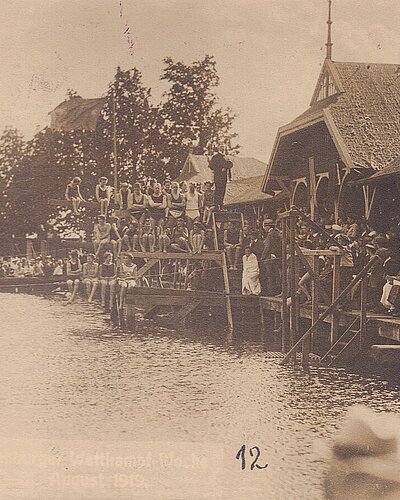

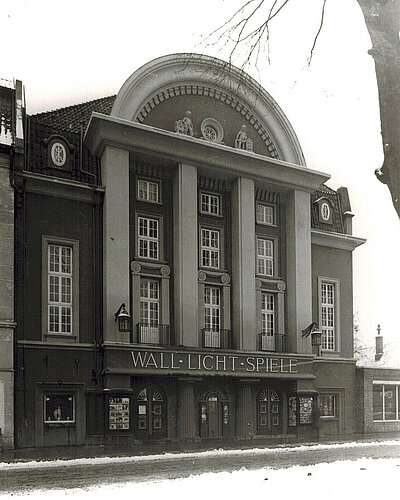

Der große Stadtbrand von 1676 vernichtete dreiviertel der Oldenburger Bebauung. Neben der Stadtbevölkerung benötigten auch die dänischen Soldaten neue Unterkünfte, da sie vor dem Brand bei den Oldenburger:innen untergebracht gewesen waren. König Christian V. ließ auf dem frei gewordenen Platz an Wall- und Mottenstraße 1681 dafür drei Baracken errichten (mehr zur Geschichte des Waffenplatzes erfahren Sie hier). Da Oldenburg jedoch zunehmend an militärischer Bedeutung für die Dänen verlor, wurden die Baracken von den Einwohner:innen genutzt. Neben Wohnungen fanden sich hier Räumlichkeiten für katholische Gottesdienste und auch Zimmer zur Versorgung von Notleidenden („Elenden“) und Kranken. Dies wurde spätestens seit 1784 als erstes Stadtkrankenhaus bezeichnet. Doch die Zustände dort müssen dermaßen katastrophal gewesen sein, dass der Geheime Hofrat Ludwig Starklof Folgendes darüber verlauten ließ: „Ein Krankenhaus gab es in Oldenburg nicht. Was man so nannte, war eine Schmierhöhle.“

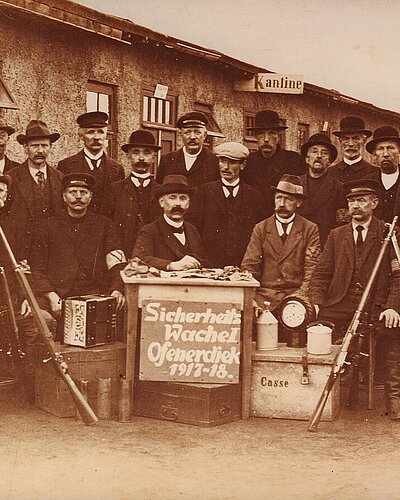

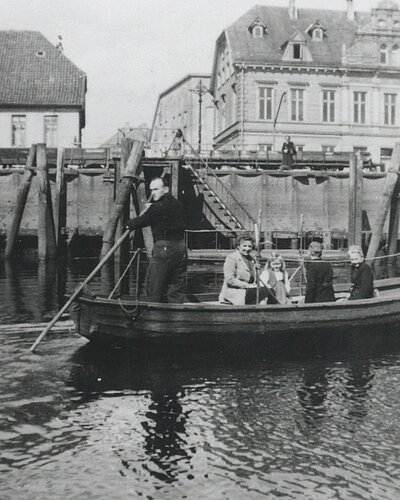

1807 zog in die Baracken auch noch das Lazarett für Kranke des Militärs ein, der ohnehin schon vorhandene Platzmangel verschlimmerte sich noch mehr. Die militärische Führung entschied sich 1819, das Lamprecht´sche Haus am Stau (weitere Informationen zum Rosehaus) als Lazarett umzubauen. Auch dies zeigte sich schnell als zu beengt und ungeeignet. Überlegungen für ein Militärhospital in Angliederung an die Kaserne am Pferdemarkt konnten aus Kostengründen nicht verwirklicht werden. So wurden einerseits aufgrund der katastrophalen Bedingungen in den Baracken am Waffenplatz und andererseits aus den Reihen des Militärs Forderungen nach einem modernen Krankenhaus laut.

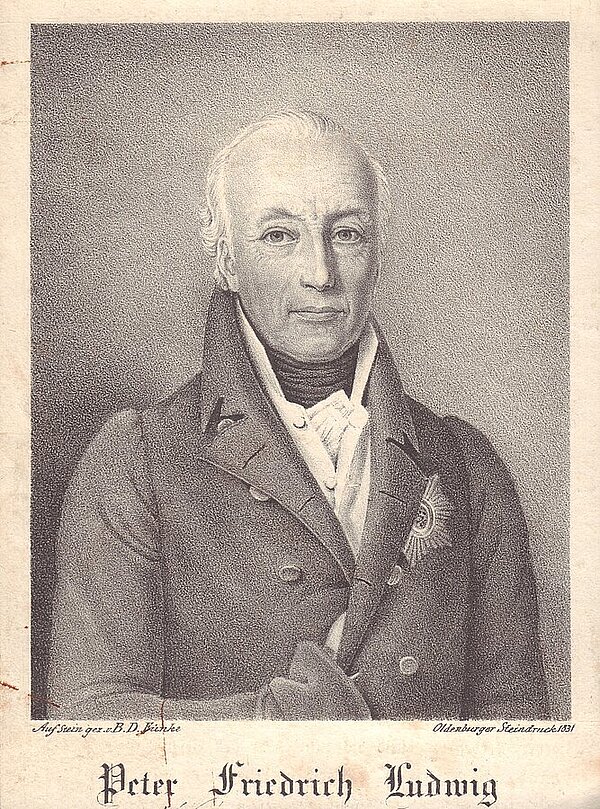

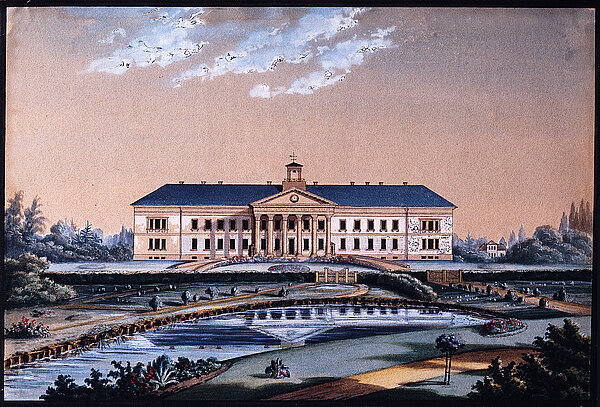

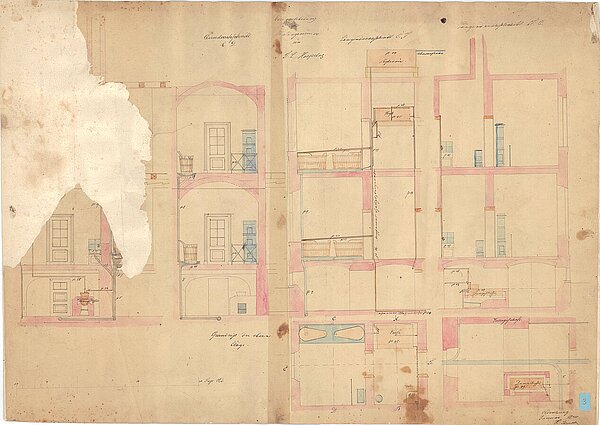

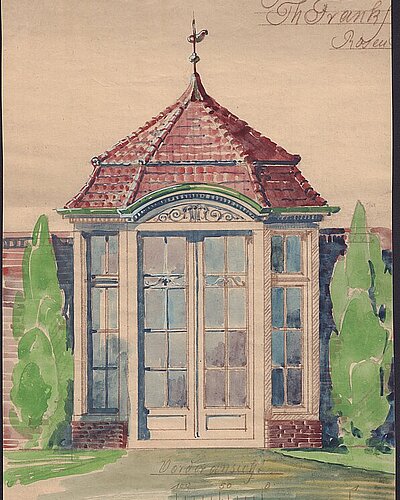

Die Verwirklichung der Pläne für ein Allgemeines Krankenhaus war maßgeblich Herzog Peter Friedrich Ludwig anzurechnen. Nach seiner Rückkehr aus dem russischen Exil ordnete er die Einrichtung eines Krankenhausfonds an. Die restlichen Kosten für den Bau bezahlte der Herzog aus der herrschaftlichen Kasse. Nach Vorlage verschiedener Pläne unter anderem von Otto Lasius bekam letztendlich Heinrich Strack den Auftrag für den Bau des Krankenhauses. Seine Planung war nicht nur an die Entwürfe Otto Lasius angelehnt, sondern auch von einem weit entfernten Krankenhausbau inspiriert: Dem Marienkrankenhaus in St. Petersburg. Noch heute ist die ähnlich aussehnende Fassadengestaltung sehr auffällig.

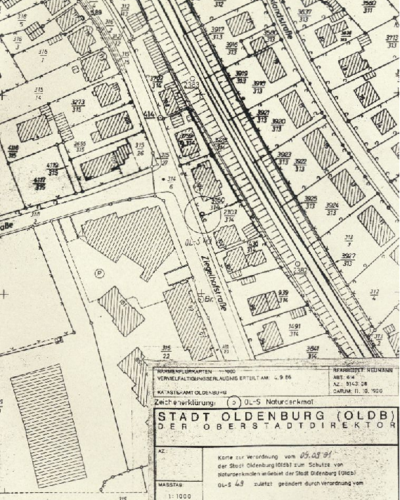

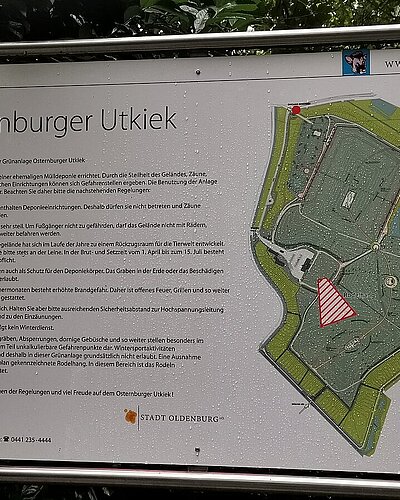

Als Baugrund entschied sich der nachfolgende Großherzog Paul Friedrich August für die fast gänzlich unbebaute Haarenschanze außerhalb der damaligen Stadtmauer. In Andenken an seinen Vater und als dessen Vermächtnis an die Stadt Oldenburg wurde das neue Hospital nach ihm benannt.

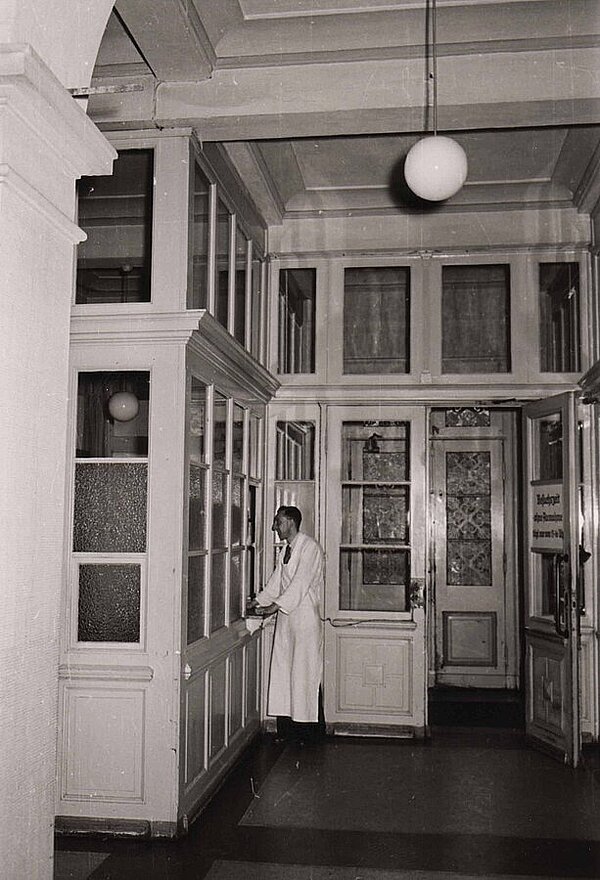

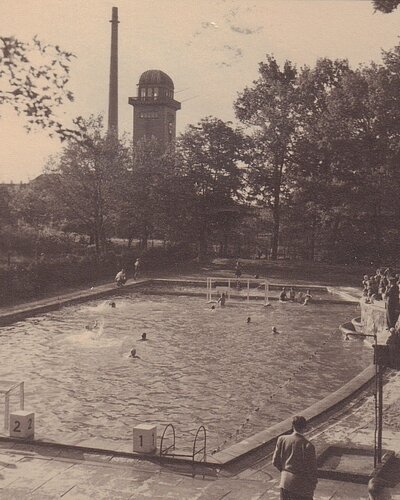

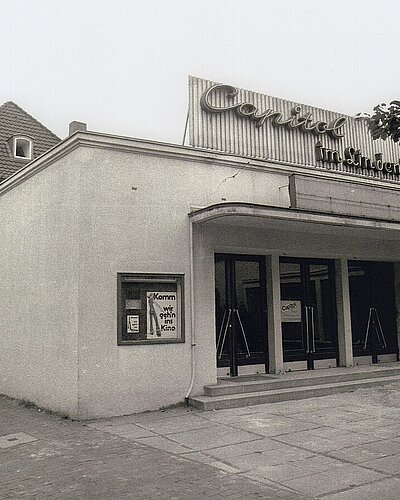

Die dreiflügelige Anlage in Form eines auf der Seite liegenden „E“ mit dem reichlich bemessenen Platz und den lichtdurchfluteten Zimmern galt als ein fortschrittliches und modernes Krankenhaus seiner Zeit. Während der Fertigstellung der neuen Krankenanstalt wurden die Baracken auf dem Waffenplatz und mit ihnen das erste Stadtkrankenhaus abgetragen. Zur Eröffnung im Jahr 1841 waren 138 Betten auf verschiedene Abteilungen aufgeteilt und bis in den Garten wurde nach Geschlechtern getrennt. Außerdem war dem Militär bis 1881 ein eigener Bereich reserviert. Mit dem Bau des Garnisonslazaretts in der Willerstraße zog die Militärabteilung aus dem Peter Friedrich Ludwigs-Hospital (kurz PFL) aus, das Lazarett blieb bis 1923 als solches bestehen.

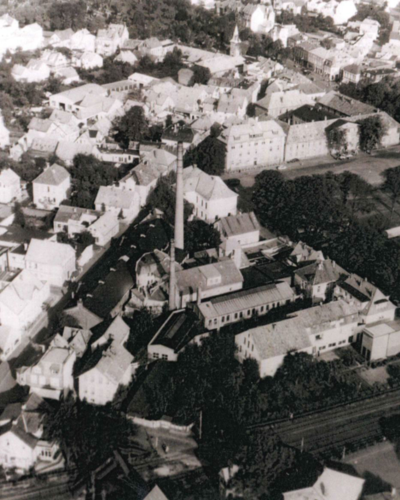

Durch Anstieg der Infektionskrankheiten nach dem Krieg von 1870/71 wurde der Platz schnell knapp, denn die ansteckenden Kranken wurden von den beiden anderen Krankenhäusern abgelehnt. Die ersten An- und Ausbauten begannen, um Platz für eine Isolationsabteilung zu schaffen. Zu diesem Zweck wurden nach und nach Grundstücke an der Wilhelmstraße angekauft, sodass sich das Krankenhausareal fast über die halbe Länge der Wilhelmstraße erstreckte. Im Zuge der Umbauphasen konnten gleichzeitig Modernisierungen wie Spültoiletten, ein Personenaufzug, geeignete Operationssäle und speziellere Behandlungsapparate wie beispielsweise ein Röntgenkabinett eingebaut werden.

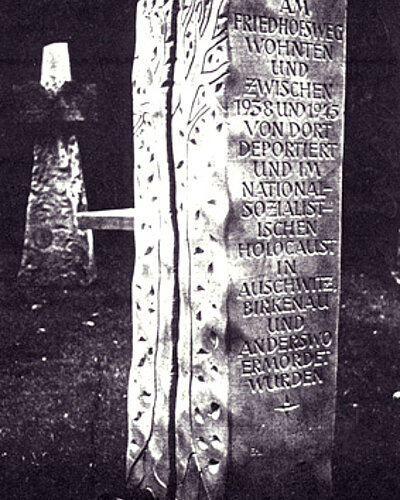

EXKURS: Verbrechen an Kranken während der NS-Zeit

Bereits kurz nach der Machtübernahme durch die NSDAP im Jahr 1933 wurde durch die Regierung das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ veröffentlicht. Mit diesem Erlass legten die Nationalsozialisten die Weichen für ihre Verbrechen an Menschen, die nach ihren Vorstellungen über die „Rassenhygiene“ als „lebensunwert“ angesehen wurden. Die erste Stufe bildeten auf dieser Grundlage die Zwangssterilisationen an Personen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten und erzwungene Abtreibungen. 1939 erfolgte der sogenannte „Euthanasie-Erlass“, der die systematische Tötung von erkrankten Kindern in die Wege leitete. Die als „Krankenmorde“ bekannten Verbrechen gipfelten durch die „Aktion T4“ in der Tötung tausender Erwachsener mit Behinderungen oder jener, die als „asozial“ aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden.

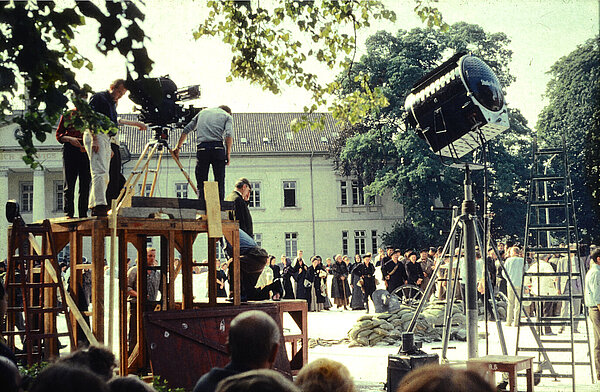

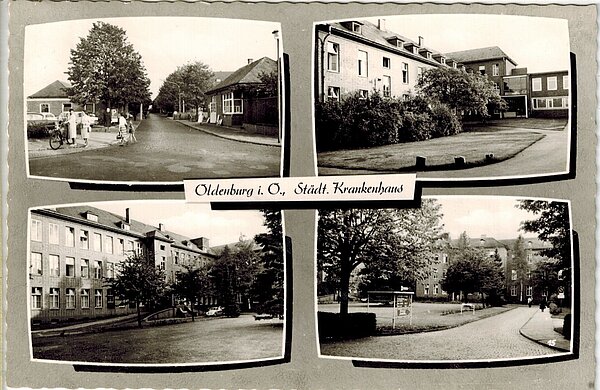

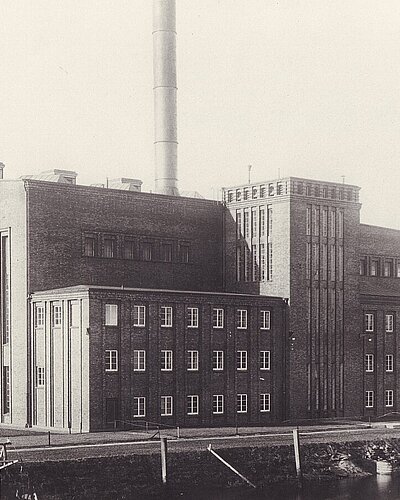

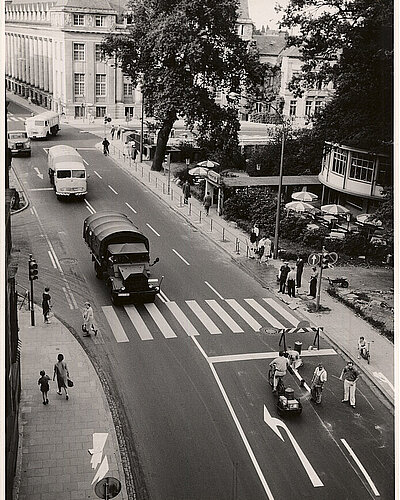

Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurden auch im PFL Zwangssterilisationen und andere Verbrechen verübt. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste das Krankenhaus kurzzeitig geräumt werden, da die Besatzer es für eigene Zwecke beschlagnahmten. Es konnte schnell wieder geöffnet werden und benötigte durch die vielen Kriegsflüchtlinge und dem damit verbundenen sprunghaften Bevölkerungszuwachs mehr Platz denn je. Wieder wurden Pläne für eine Vergrößerung geschmiedet, die jedoch erneut nicht umgesetzt wurden (in der Online-Ausstellung „Große Pläne – verworfene Bauvorhaben der Stadt Oldenburg“ erfahren Sie mehr darüber). Dennoch begann ab den 1950er Jahren die Abwanderung der einzelnen Stationen nach Kreyenbrück. Dort war 1937 ein Standort-Lazarett erbaut worden, welches seit Mai 1945 britische und kanadische Truppen besetzten. Nach deren Abzug bot das Lazarett vorerst genügend Platz für einzelne Spezialabteilungen, die städtischen Kliniken Oldenburg waren geboren. Die Frauenklinik gehörte zu den ersten Stationen, die an den neuen Standort An den Voßbergen übersiedelten. Auch an diesem Gebäude musste schnell angebaut werden, da sich die Aufgabe des PFL als Klinikstandort abzeichnete. Fast zeitgleich mit der Fertigstellung des „Ersatzbaus“ schloss das Peter Friedrich Ludwigs-Hospital 1984 nach 143 Jahren ununterbrochenem Krankhausbetrieb für immer seine Pforten als Klinikum.

Wie die weiteren Oldenburger Krankenhäuser gegründet wurden, erfahren Sie im zweiten Teil – Fortsetzung folgt.

Text: Katharina Kolczok