Hochbunker Moslestraße

„Oldenburg wollen wir verschonen,

denn hier werden wir bald wohnen...“

Städtische Orte der Erinnerung können vieles sein: eindrucksvoll, mahnend, bedrückend oder schwer zu greifen. Sie alle haben jedoch die Gemeinsamkeit, dass der Umgang mit ihnen, die Symbolik, die sie ausstrahlen und ihre Bedeutung für den Umgang der Stadt mit ihrer Vergangenheit, immer wieder für rege Debatten sorgen. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, welches Selbstverständnis eine Stadtgesellschaft durch den Erhalt und die Pflege dieser Orte transportiert, sondern auch, wie Geschichte möglichst vielschichtig dokumentiert werden kann.

Während der nationalsozialistischen Herrschaft in Oldenburg erfuhr die Stadt auch eine bauliche Umgestaltung. Dies geschah einerseits durch die gewaltsame Zerstörung von Gebäuden, wie der 1938 im Zuge der Novemberprogrome in Brand gesteckten und anschließend abgerissenen Synagoge an der Peterstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite des einstigen Standortes findet sich die Gedenktafel mit den Namen und persönlichen Informationen der 175 Oldenburger Jüdinnen und Juden, die von den Nationalsozialist:innen deportiert und ermordet wurden. Andererseits gab es Baumaßnahmen, bei deren Umsetzung Menschen, meist Strafgefangene, unter Zwang eingesetzt wurden. Ihr Schicksal ist bis heute in den meisten Fällen unbekannt. Um die Erinnerung an NS-Zwangsarbeiter:innen wachzuhalten, gibt es neben der Mahn- und Gedenkstätte auf dem Ohmsteder Friedhof mittlerweile auch ein Mahnmal auf dem Alten Jüdischen Friedhof an der Dedestraße. Ziel ist es, den anonym beerdigten Personen, hauptsächlich Kriegsgefangene aus der Sowjetunion, Polen oder anderen Teilen Osteuropas, ein Stück ihrer Identität wiederzugeben.

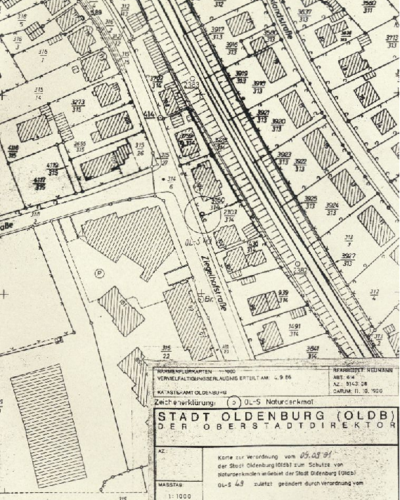

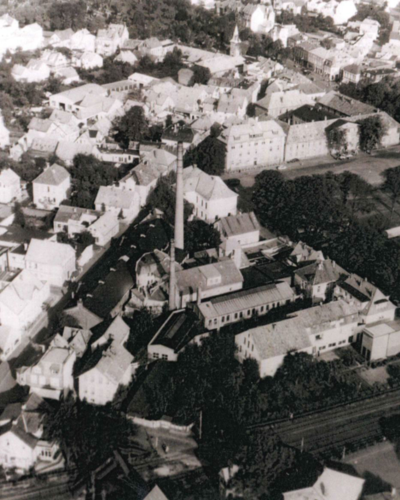

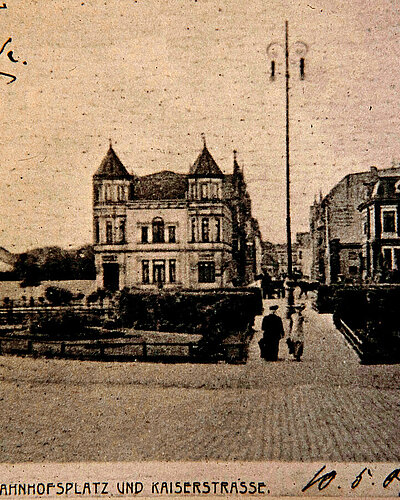

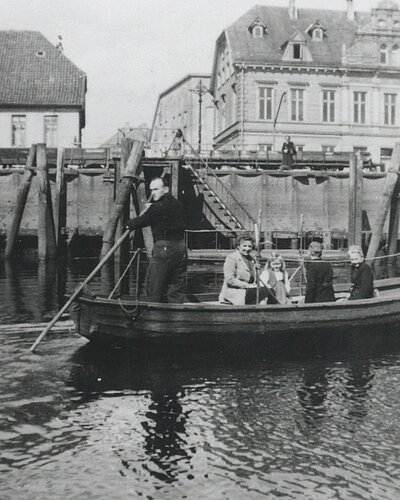

Teil dieses kollektiven Erinnerns sind auch die Zwangsarbeiter:innen, die ab Januar 1944 für den Bau des sechsstöckigen Hochbunkers an der Moslestraße eingesetzt wurden. Unter großem Aufwand errichteten sie das gewaltige Bauwerk in nur zehn Monaten. Es sollte insgesamt 4000 Menschen vor alliierten Luftangriffen schützen und für Bahnbedienstete, Bahnreisende, aber auch die Oldenburger Bürger:innen offenstehen. Parallel zur Errichtung des Bunkers ließ die Stadt eine Brücke über den Staugraben hinweg anlegen, damit Schutzsuchende aus der Innenstadt den Bau möglichst schnell erreichen konnten. Über die unter Zwang arbeitenden Menschen, die dieses Vorhaben realisierten, und ihr Leben ist bis heute beinahe nichts bekannt. Auf die Frage, ob und wie viele Arbeiter:innen bei der Errichtung des Bunkers ihr Leben verloren, gibt es ebenfalls keine Antwort.

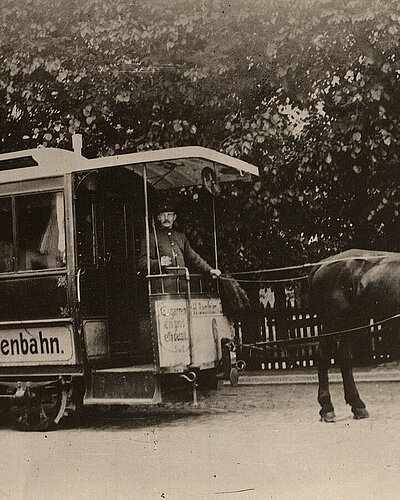

Historisches Fotomaterial belegt, dass sie auch bei widrigen Wetterbedingungen für die Errichtung der Bunkeranlage schufteten. Zum Abtransport der Erde und des Schutts standen ihnen dabei aufgrund der kriegsbedingten Rohstoffknappheit teilweise nur von Pferden gezogene, hölzerne Wägen zur Verfügung.

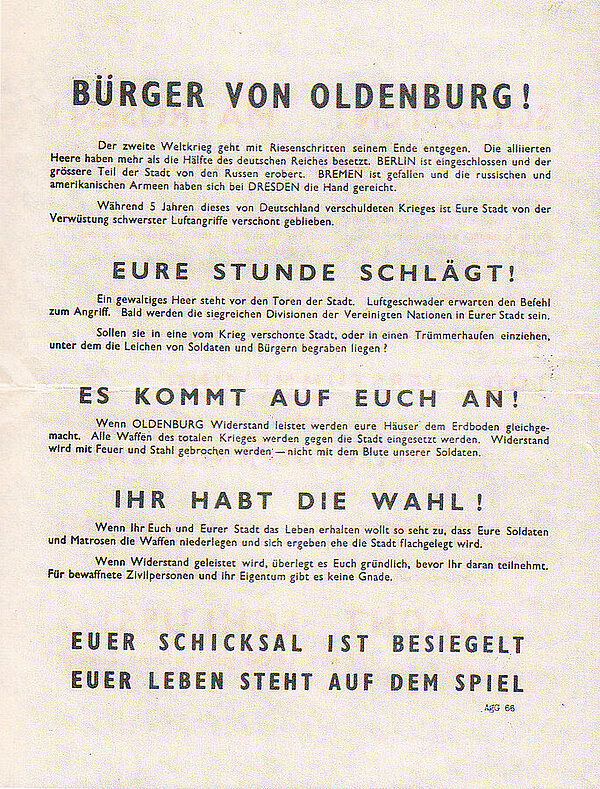

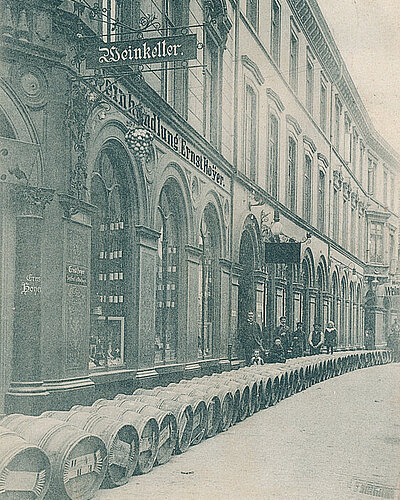

Doch die Furcht der Nazis vor einer großflächigen Bombardierung der Stadt stellte sich bald als unbegründet heraus: Oldenburg sollte einer der wenigen Städte in Deutschland bleiben, die von der Hochphase des alliierten Luftkriegs wenig bis gar nicht betroffen war. Unter dem Codenamen „Goby“ (offiziell benannt nach einem Fisch, inoffiziell konnte es als das englische „go by“, also „vorbeigehen“ verstanden werden) war Oldenburg für die britischen Truppen bereits in den letzten Kriegsjahren als späteres Hauptquartier auserkoren worden. Es kursierten Flugblätter mit Sprüchen wie „Oldenburg wollen wir verschonen, denn hier werden wir bald wohnen“ oder: „Ihr Oldenburger könnt ruhig schlafen, wir fliegen nur nach Wilhelmshaven“. Zwar gab es vereinzelte Bomben und Granatenangriffe auf die Stadt, wie etwa rund um den Bahnhof oder auf das Gelände des Militärflughafens Fliegerhorst, doch dienten diese eher dazu, die Bevölkerung zu demoralisieren und das Aufkeimen letzter Widerstandsbewegungen zu verhindern.

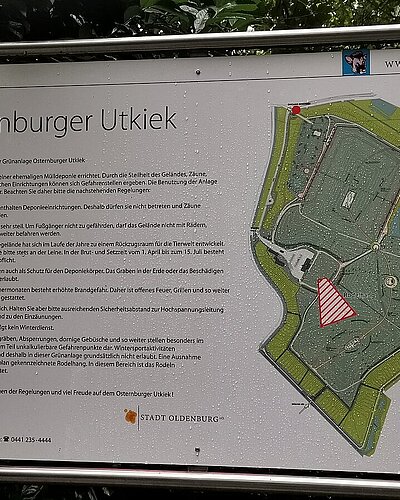

Die baulichen Schutzmaßnahmen wurden dennoch schon ab 1940 massiv vorangetrieben. Bis 1944 entstanden im gesamten Stadtgebiet sowie im angrenzenden Oldenburger Umland mindestens 322 Rundbunker, von denen heute noch ca. 100 vorhanden sind. Besonders viele dieser Bunker befanden sich vor allem im Dobbenviertel und in Osternburg, wo die Parteigrößen der NSDAP ihren Wohnsitz hatten. Durch die britische Demilitarisierung der einstigen Gauhauptstadt wurden nach 1945 zahlreiche dieser Bauten abgebaut.

Der immense Hochbunker in Bahnhofsnähe blieb allerdings auch nach Kriegsende vorerst stehen. Bei Kriegsende war der Bunker bis auf die Belüftungsanlagen fertigstellt und funktionsfähig, der Ausbau der Innenräume blieb allerdings unvollendet.

In den Nachkriegsjahren galt es alles, was unmittelbar an die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg erinnerte, zu beseitigen. Auch der Oldenburger Hochbunker sollte in diesem Zusammenhang möglichst schnell aus dem Stadtbild verschwinden. Da sich die Stadt Oldenburg und das Land Niedersachsen uneins darüber waren, wer die Kosten für dieses Vorhaben übernehmen sollte, wurde ein rascher Abriss verhindert. Aus diesem Grund gab es sogar Pläne für eine eventuelle Umnutzung des Gebäudes, etwa zum Zivilschutz, die letztlich aber ebenfalls scheiterten. Erst ab 1978 stellte die Deutsche Genossenschaftsbank die nötigen Gelder für den Rückbau bereit. Sie kaufte das Gelände unter der Auflage, den Bunker auf eigene Kosten abzureißen. Unter der Verwendung von knapp 3000 Kilogramm Sprengstoff verschwand er beinahe ebenso schnell, wie er errichtet worden war. Auf dem Gelände befindet sich seit 1981 ein Bürogebäude, das heute von einer Versicherungsgesellschaft genutzt wird.

Zwischen 1941 bis 1943 wurden auf dem Jüdischen Friedhof in einem Sammelgrab 56 Menschen begraben, davon 48 Soldaten und acht Zivilist:innen. Ihre Namen und Lebensdaten sind nur teilweise überliefert. Als Zwangsarbeiter:innen, die in verschiedenen Arbeitskommandos eingesetzt wurden, starben sie meist an den Folgen von Unterernährung, Krankheiten oder durch Gewaltanwendung.

Bislang fehlt eine Aufarbeitung der unmenschlichen Bedingungen, unter denen auch der Hochbunker gebaut wurde. Daher braucht es auch in der Zukunft Bemühungen zur Klärung des Schicksals jener Strafgefangenen, die zu dieser gefährlichen und zermürbenden Arbeit gezwungen worden waren.

Text: Alexander Duschek